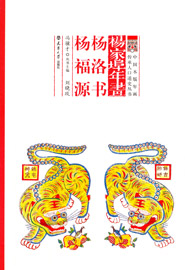

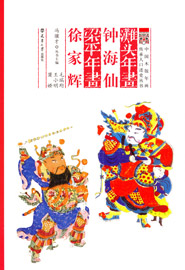

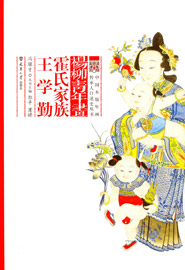

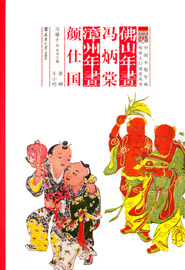

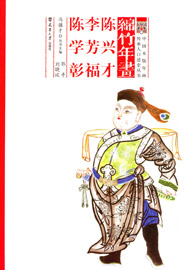

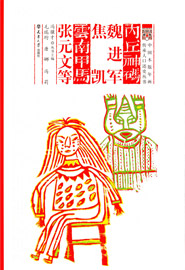

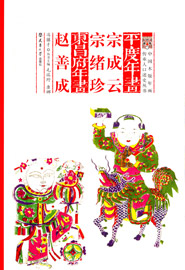

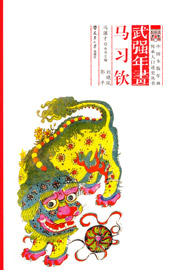

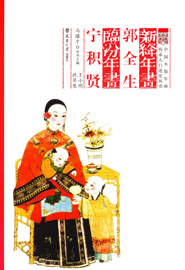

中国民间文艺家协会国家社会科学基金特别委托项目“中国民间文化遗产抢救工程”之《中国木版年画传承人口述史丛书》全套14本已经完成。自2008年2月开始,历时三年时间,冯骥才文学艺术研究院中国木版年画研究基地研究人员踏遍河北、河南、山东、山西、陕西、四川、云南、湖南、广东、福建、江苏和天津、重庆等地,对现存19个年画产地近50位传承人及相关知情人进行了口述史采录,全程录音、录像、拍照,获取宝贵的海量第一手学术资料,通过学术整理,陆续出版,广为传播。行走在大江南北、高山平原之间这些民间文化的田野,研究人员们以饱满的学术热情和严谨的作风,与传承人们展开了真诚的心灵对话历程。在抢救式挖掘、整理文化记忆的过程中,唤起民间艺人的文化自觉,共同为守护和传承民族文化的基因而努力。

The Chinese Woodblock Pictures Artists’ Oral history research project was launched by Chinese Folk Culture Preservation Program in 2006. This project involved a team of nine scholars, led by Feng Ji Cai, undertaking a thorough and extensive study of Chinese local woodblock prints, and their associated techniques, customs and cultures. The project culminated in the publication of a series of fourteen books. The research team undertook extensive field research in various regions of China including 20 different cities and villages.